À tous nos lecteurs, professionnel.le.s du secteur périnatal, (futurs) parents, parents-solos, associations d’aides aux familles et, bien entendu, à tous les enfants, bébés et nouveaux-nés, l’équipe de Born in Brussels vous souhaite d’ores et déjà de magnifiques fêtes de fin d’année ! Et cette année encore, l’actualité périnatale fût riche et toujours très florissante. Nous y prêtons une attention particulière afin de vous partager des sujets d’actualité toujours pertinents et de qualité. Pour accueillir 2025, nous tenons à vous offrir une sélection de nos articles, triés sur le volet, publiés dans le courant de l’année et que vous pourrez ainsi (re)découvrir. Bonne lecture et… à l’année prochaine !

Pour rappel, Born in Brussels traite des sujets d’actualité autour de la périnatalité : aspects médicaux, psychologiques, pratiques, administratifs ou encore juridiques simplifiés. Selon les thématiques abordées, les liens vers les organismes ou les acteurs sont toujours référencés afin d’apporter des informations pluridisciplinaires. Par ailleurs, en tant que site à destination des (futurs) parents, Born in Brussels édite chaque mois une newsletter appelée Bib News. Pour l’heure, voici notre sélection des meilleurs articles, parmi les 98 articles écrits dans le courant de l’année.

Les gîtes de naissance : obligatoires dans les maternités bruxelloises à partir de septembre 2024

→ Donner le choix aux futures mamans

Le « Social Freezing » : une alternative encourageante pour devenir maman selon une étude

Le « Social Freezing » ou la pratique de congélation des ovocytes, vient de faire l’objet d’une étude menée par Brussel IVF, centre de reproduction humaine de l’UZ brussel. Les résultats démontrent que 41% des femmes ayant fait décongeler leurs ovules après l’âge de 40 ans ont pu avoir un enfant. Face à ce taux de réussite criant, force est de constater qu’il y a un réel espoir et une vraie perspective d’avenir pour les femmes célibataires et désireuses d’être un jour maman. Bien que méconnue pour certains, cette pratique tend à devenir de plus en plus courante.

→ Découvrir l’étude à ce sujet

« BCEE », premier centre belge francophone reconnu pour traiter l’endométriose

→ « Autant d’endométriose que de femmes enceintes »

Sortie littéraire : un bijou qui exprime enfin ce que c’est vraiment d’« Être mère »

Sous la houlette de l’écrivaine Julia Kerninon, six autrices et mères ont pris la plume pour exprimer la dure et douce expérience, l’immense complexité, le troublant paradoxe qui se cache derrière la maternité. « Être mère » est un bijou sorti en avril 2024 aux éditions l’Iconoclaste. Il vous transperce et vous emporte dans ce monde étrange et fascinant. Il dit enfin la vérité, sans concession, sans tabou. Born in Brussels l’a lu pour vous.

→ Une lecture qui prends par les émotions

« Le baromètre des parents 2024 » de la Ligue des famille tire (à nouveau) la sonnette d’alarme !

→ Pour en savoir plus sur le baromètre

«Psychopathologie périnatale et petite enfance» : une toute nouvelle formation pour les professionnels du secteur

C’est l’une des dernières formations proposées par l’ULB HeLSci (Health and Life Science Continuing Education), le « Certificat d’Université en psychopathologie périnatale et petite enfance ». Cette formation qualifiante s’adresse aux professionnel.le.s qui souhaitent approfondir leurs compétences dans le domaine de la périnatalité et de la prise en charge des troubles psychopathologiques dans le secteur de la petite enfance. En pratique, il s’agit de six modules, délivrés sur deux journées par mois étalés sur un an. Avec l’intervention de différents professionnels, la formation débute dès novembre 2024, en présentiel, et s’intéresse aux périodes depuis la grossesse jusqu’à l’entrée en maternelle. Les pré-inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

→ Une formation centrée sur le développement du bébé

Prédire l’accouchement prématuré, ce sera bientôt possible (et révolutionnaire !)

→ Un enjeu majeur de santé publique

Femmes enceintes : un nouveau programme d’accompagnement psychosocial va voir le jour

Un programme national et inédit, intitulé « soins intégrés pour les femmes enceintes », vient tout récemment d’être approuvé par le Comité de l’assurance Inami (Institut national d’assurance maladie-invalidité). L’objectif ? Permettre un accès aux soins et un accompagnement aux femmes enceintes qui présentent des vulnérabilités psychosociales durant les 1.000 premiers jours. Par la suite, les autres programmes devraient cibler toutes les autres mamans et leurs enfants afin de proposer un accompagnement adapté aux besoins des familles.

→ L’importance des 1.000 premiers jours…

Santé publique : reportage sur l’impact des écrans chez les tout-petits !

→ Bon ou mauvais, que dit l’étude ?

La santé mentale périnatale sous la loupe : bientôt une rubrique dédiée sur Born in Brussels

Pour la journée mondiale de la santé mentale, Born in Brussels est sur le point de publier un dossier intitulé « Santé mentale périnatale ». Il est rédigé en collaboration avec Bru-stars et développé dans le cadre de la nouvelle politique en la matière. L’objectif, autant pour les (futurs) parents que pour les professionnel.le.s de la périnatalité en Région bruxelloise, est de mieux s’y retrouver en ayant toutes les informations pertinentes sous la main ; rassemblées sur une seule et même plateforme.

→ Une nouvelle rubrique bien nécessaire !

« Solem » : offrir des chances égales de réussite aux tout-petits dès la maternelle !

→ Pour en savoir plus sur le projet

L’importance de comprendre et soutenir les mamans solos dans leur(s) réalité(s) !

Bruxelles compte près de 68.000 familles monoparentales dont 86% sont des mamans solos. 1 enfant sur 3 grandit dans cette réalité. Pour ces familles, trouver un équilibre n’est pas toujours simple puisqu’il faut faire face, seules, à différentes difficultés : logement, emploi, finances. Pour joindre les deux bouts, les mamans solos peuvent compter sur différentes aides ; mais comment s’y retrouver ? Pour en savoir plus, l’équipe de Born in Brussels a tout récemment participé à une rencontre avec des acteurs et actrices du secteur associatif et du monde politique.

L’équipe de Born in Brussels, Emmanuelle, Sofia et Samuel

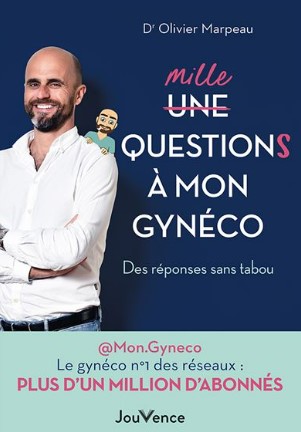

Venu tout droit d’Aix-en-Provence, en France, le docteur Olivier Marpeau est actuellement suivi par près d’1 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Cette aventure a débuté il y a tout juste deux ans lorsqu’il décide d’ouvrir ses comptes (Youtube, Instagram ou encore Tik-Tok), avec le souhait de démocratiser la gynécologie. C’est avec sa compagne Alexandra, Business Developper et voix off dans les vidéos, que l’idée a émergé ; jusqu’à créer, ensemble, une première vidéo. Évidemment, son activité principale reste la gynécologie obstétrique et, dans le privé, il s’occupe aussi de ses cinq enfants.

Venu tout droit d’Aix-en-Provence, en France, le docteur Olivier Marpeau est actuellement suivi par près d’1 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Cette aventure a débuté il y a tout juste deux ans lorsqu’il décide d’ouvrir ses comptes (Youtube, Instagram ou encore Tik-Tok), avec le souhait de démocratiser la gynécologie. C’est avec sa compagne Alexandra, Business Developper et voix off dans les vidéos, que l’idée a émergé ; jusqu’à créer, ensemble, une première vidéo. Évidemment, son activité principale reste la gynécologie obstétrique et, dans le privé, il s’occupe aussi de ses cinq enfants.